台灣飛碟新聞報導資料記錄庫查詢

新聞資料來源與技術備份

連結懷舊台灣飛碟網站 →

#台灣飛碟報導歷史資料庫紀錄備份

update: 2026/2/13

更新日期: 2026/2/13

origin: 2011/09/09

update: 2026/2/13

更新日期: 2026/2/13

origin: 2011/09/09

科學家稱陸地行星更可能發現外星生命

#P1

#p2

#p3

北京時間9月5日消息,正如弗蘭克·赫爾伯特(Frank Herbert)出版的經典科幻小說《沙丘》中描述的那樣,科學家們研究認為那種沙丘遍布的行星可能將是星系中最有希望存在生命的地方,而不是像地球這樣擁有豐富水體的星球。

而這還不是此項研究中最出乎意料的結論。該項研究中還同時指出,有太陽系高溫地獄之稱的金星可能僅僅在大約10億年前還是一個非常宜居的沙漠星球,而現在那裡的地表溫度高達460攝氏度,連鉛都會熔化。

追尋水的足跡

在地球上,隻要有水的地方就有生命。因此我們之前在宇宙中搜尋可能存在的其它生命時也正是以此為基准,即尋找水的蹤跡,尋找擁有表面液態水體的行星。

我們目標中的候選行星應當是和地球那樣,擁有廣闊的海洋甚至就是個“海洋星球”,即全球完全被一個連續的,深達數百公裡海洋的浸沒的世界,或者形象的說,很像是木衛三地表的冰層完全融化之后的樣子。

為了達到宜居狀態,這顆星球必須運行在所謂的“宜居帶”之中,即它距離其中央恆星的距離必須適中,不太遠也不太近,因此它的地表溫度也才能保持適當范圍,不太熱也不太冷,從而允許水以液態形式存在。太遠了水會凍結,就像太陽系中的火星﹔太近了水會蒸發,就像太陽系中的金星。

在太近的距離上,行星表面的溫度會急劇上升,水汽不斷蒸發升入高空,在那裡被恆星紫外線擊碎,分離為氫和氧。隨后氫氣向太空逃逸,而氧則會和呈熔融狀態的地表物質發生反應,溶入地幔層。隨著時間的推移,行星大氣中的水汽幾乎會完全喪失。

和這種“水”星球不同,科學家們設想了“沙漠”星球。這些星球的表面遍布沙漠,但是零星存在一些綠洲。如《沙丘》一書中描述的行星“Arrakis”,就是一顆發育良好的宜居星球。

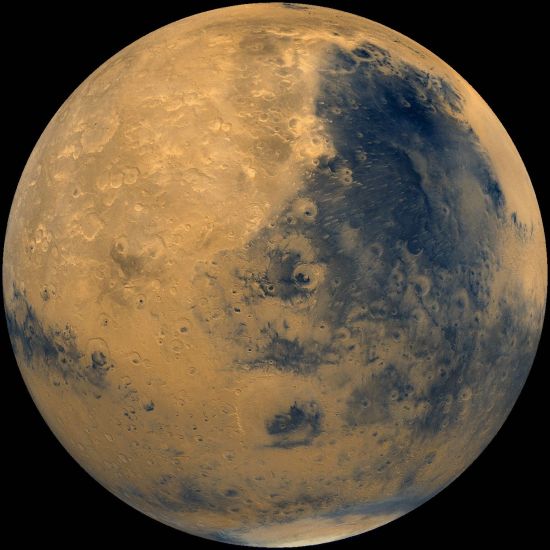

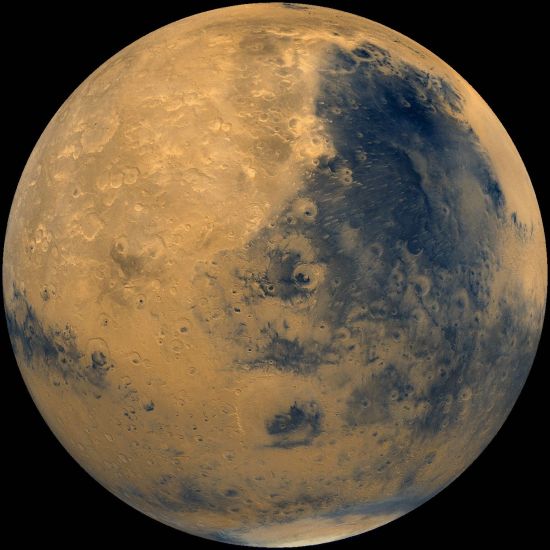

Arrakis 事實上就是一顆“改良版”的火星,只是它更大,更溫暖,並且有稀疏的生命分布。另外它的表面有可供呼吸的氧氣,極地地區溫度較火星要高一些,分布有小規模的水冰極冠,清晨還會出現露珠。

對陸地行星的模擬

科學家們認為,像這樣僅擁有少量水分布的特點反而可以幫助這樣的行星擁有更大的宜居帶范圍。之所以這樣認為,有幾點原因,首先這樣的星球上可以變為冰雪的水量較少,而白色的冰雪會反射太陽光。因此,更少的冰雪覆蓋意味著顏色較深的岩土地表可以吸收更多的太陽熱量,以防止全球冰凍的發生,從而使宜居帶的范圍向外側擴展。

除此之外,其缺水的大氣也使其不能像富水行星的大氣層那樣蓄積大量的熱量,從而避免了發生嚴重溫室效應的可能性,這也就向內側擴展了宜居帶的范圍。並且,大氣層中水量的缺乏也緩解了大量水汽上升至高層大氣並被紫外線打碎散逸進入太空的風險。

日本東京大學科學家阿部豐,美國宇航局埃姆斯研究中心的凱文·扎尼(Kevin Zahnle)和同事們採用多種和地球大小相當的類地行星全球氣候模型進行了測試。在他們對“沙漠型”行星的測試中,他們讓地球的自轉速率,大氣壓和二氧化碳含量保持不變,但移除了海洋和植被覆蓋,但保留了地下水的存在。

這樣的結果是他們發現相比“水行星”,“沙漠行星”的宜居帶范圍要比前者大上三倍。在發表在《天體生物學》雜志上的一篇文章中,研究者們寫道:“暗淡藍點並非是和地球類似的行星的唯一模型,第一種出現的宜居行星可能是一顆陸地行星,而非海洋行星。”

宜居帶中的沙漠星球

在分析行星分布的宜居帶范圍外緣究竟在何處時,阿部和同事們計算出一顆類似地球的“水行星”,隻要其接收到的太陽光強度降低到目前強度的72~90%,就會發生完全冰封的情形。當然除此之外還要考慮這顆行星的自轉軸傾角大小。

相比之下,陸地行星抵抗全球冰封情況發生的能力要強得多,它可以忍受太陽光強度降低至目前58~77%的情況。這就意味著對於陸地行星而言,其宜居帶的范圍外緣相對要延伸地更遠一些。

而在宜居帶內緣邊界方面,研究人員們計算出,當陽光的強度增強至目前強度的135%時,“水行星”表面最寒冷的地區——兩極的液態水也將徹底蒸發消失﹔而相比之下,陸地行星的此項指標則是170%。這就意味著其宜居帶內側邊界也要比前者寬得多。

這樣一顆陸地行星相當符合科幻小說《沙丘》中對於行星Arrakis的描述。扎尼說:“盡管我並不相信《沙丘》中描述的所謂‘沙虫’生物的存在。但是我認為《沙丘》裡面描述的行星上,其極地地區的氣候實際上會更加宜人,這裡有更多的水面,甚至會有小溪或湖泊的存在。”

當然科學界也有不同的觀點。賓夕法尼亞州立大學行星科學家吉姆·卡斯汀(Jim Kasting)就是其中之一。他本人並未參與這項研究,但是他評價這是一項“聰明”的研究。不過他質疑這樣的研究結果是否真的會有助於人類找到太陽系外地宜居星球,不管它是海洋星球還是陸地星球。

他說:“為了証實任何一個系外行星世界是否從我們的標准看來是一個宜居星球,它們必須顯示水存在的跡象。目前並不清楚這些所謂的‘沙漠星球’上是否存在足夠的水以便能被我們從地球上觀察到其跡象。因此我認為這一研究結果將不會對目前人類搜尋其它潛在宜居星球的工作產生影響。”

不過扎尼可不同意這種觀點,他說:“這種陸地行星或許確實不會產生能被我們探測到的水信號,但是它們大氣中的氧氣可以被探測到。並且我們的研究結果顯示由於水是普遍存在於宇宙之中的,因此它並不能被視為一個行星是否宜居的決定性因素。”

陸地行星更容易被發現

由於對於陸地行星來說,宜居帶的范圍要大得多,因此扎尼認為人類將首先找到宜居的陸地行星,而非海洋行星。對於陸地行星而言,它們可以存在於遠較海洋行星距離中央恆星更近的軌道上。眾所周知,如果一顆行星距離其中央恆星越近,則其軌道運動速度越快,周期越短,也就越容易形成對其中央恆星的凌星現象從而被人類檢測到。

卡斯汀還認為一顆行星表面僅存在的少量水量是不可能保持穩定的。他認為這樣的少量水將很容易被岩土吸收,從而在地表消失。

對於這一點,扎尼表示同意,他說:“我們並非在尋找一顆永遠宜居的星球,而是一顆可能在較長時間段內宜居的星球。任何星球都不可能永遠宜居,就算是地球也是一樣。”他指出,有朝一日地球也將變成一顆沙漠星球。隨著我們太陽年齡的增長,其光度大約每10億年會增加9%,逐漸增強的光照將最終讓地球上的液態水消失殆盡。

不過不用擔心,發生這樣的情況至少還需要數十億年。不過地球也可能不會發生金星上發生的那種無法控制的災難性溫室效應,如此,地球或許可以避免液態水被完全蒸發的厄運,或許隻會損失大約1/3的海水而得以幸免。

這一有關陸地行星的研究引出的一個有趣問題是:金星作為太陽系中溫度最高的行星,是否在過去曾經有過適合生命生存的條件?考慮到金星在久遠的過去或許曾經擁有過海洋,研究人員們認為金星確實可能經歷過一段“干燥但是允許生命生存”的環境階段。

事實上,科學家們認為直到大約10億年前,金星一直是一顆屬於宜居范圍的行星。扎尼表示,當時的金星是“熱帶地區炎熱異常,極地地區涼爽濕潤。很像地球,大氣中也沒有今天那麼多二氧化碳。”他期待未來的進一步研究將幫助科學家們找到有關金星歷史的答案。(晨風)